年々ファッションアイテムとしてのアピールが増えているナイロン製品。

開発技術の進化、ファッション層をターゲットにしたアウトドア業界の取り組みなど理由は様々ですが、

[ナイロンウエア=道具]と断定する考え方はもう社会には残っていないのかと思います。

私自身もランニングや登山が趣味でウエアもよく見ますが、機能・デザインともに優れたものばかりで格好悪いものを見つけるほうが難しいスポーツギアの戦国時代。

そんな選択肢が無数にある中、当店には「こんな製品は他にありません」と自信をもってお伝えできる手の込んだナイロンウエアがございます。

本日は”taichimurakami”の”3 layer nylon”シリーズをご紹介させてください。

若くしてブランドを立ち上げ、当店とも長いお付き合いになっているメイドインジャパンブランド”taichimurakami”。

まだ30代の村上氏ですが、服に関して造詣は底知らず。

服作りに狂った程のこだわりを持つ彼の作品は、当然スタイリングを並外れた玄人に仕立て上げてくれますが、

もの一つを作る上でのテーマやプロセスにも天才的なアイデアが織り込まれていて服好きの心に刺さります。

今記事の主役となる「3レイヤーナイロン」も制作にかなりの手間をかけたオリジナルファブリックです。

いわゆる3レイヤーというのが3層構造のナイロン素材。

メンブレンと呼ばれる非常に薄く柔らかい膜のような素材がベースとなっています。

水は通さず水蒸気ならギリギリ通す目に見えないほど小さい穴が無数に開いており、ウエアにすると体は濡らさず蒸れは逃がすという画期的なファブリック。

しかしこのメンブレンだけで洋服などに用いるには少し柔らかすぎるため、両面を別の生地で挟み込みます。

これが3レイヤーと呼ばれる所以。表側は防水などのポテンシャルを引き上げ、内側は肌当たりなどに配慮。防水と透湿が両立しアウトドア製品などでも最上位とされる高品質素材となっているのです。

その特性の裏をうまく突いたのが”taichimurakami”のオリジナル3レイヤーナイロン。

なんと表面の防水機能を一度剥がし、中心生地に後染を施すというアプローチ。染色後は再び3層の状態に戻します。この工程には非常に高い技術とリスクが伴い、もちろん追加コストも生じます。

この手間を惜しまず多くのリスクをクリアすることで通常のナイロンでは成しえないランダムな色ムラが生まれ、洋服の風合いとしてデザインに浸透。

均一でないという点は量産の既製品で考えるとエラーと判断されてしまいますが、ファッションとして見ると革物やデニムと同じく味として楽しむことができるのです。

mountain parka origami sleeve

ここからは実際に商品を見ていきましょう。

こちらはナイロンウェアの王道「マウンテンパーカ」。ブランド初期から作り続けているタイチを代表するアイテムの一つです。

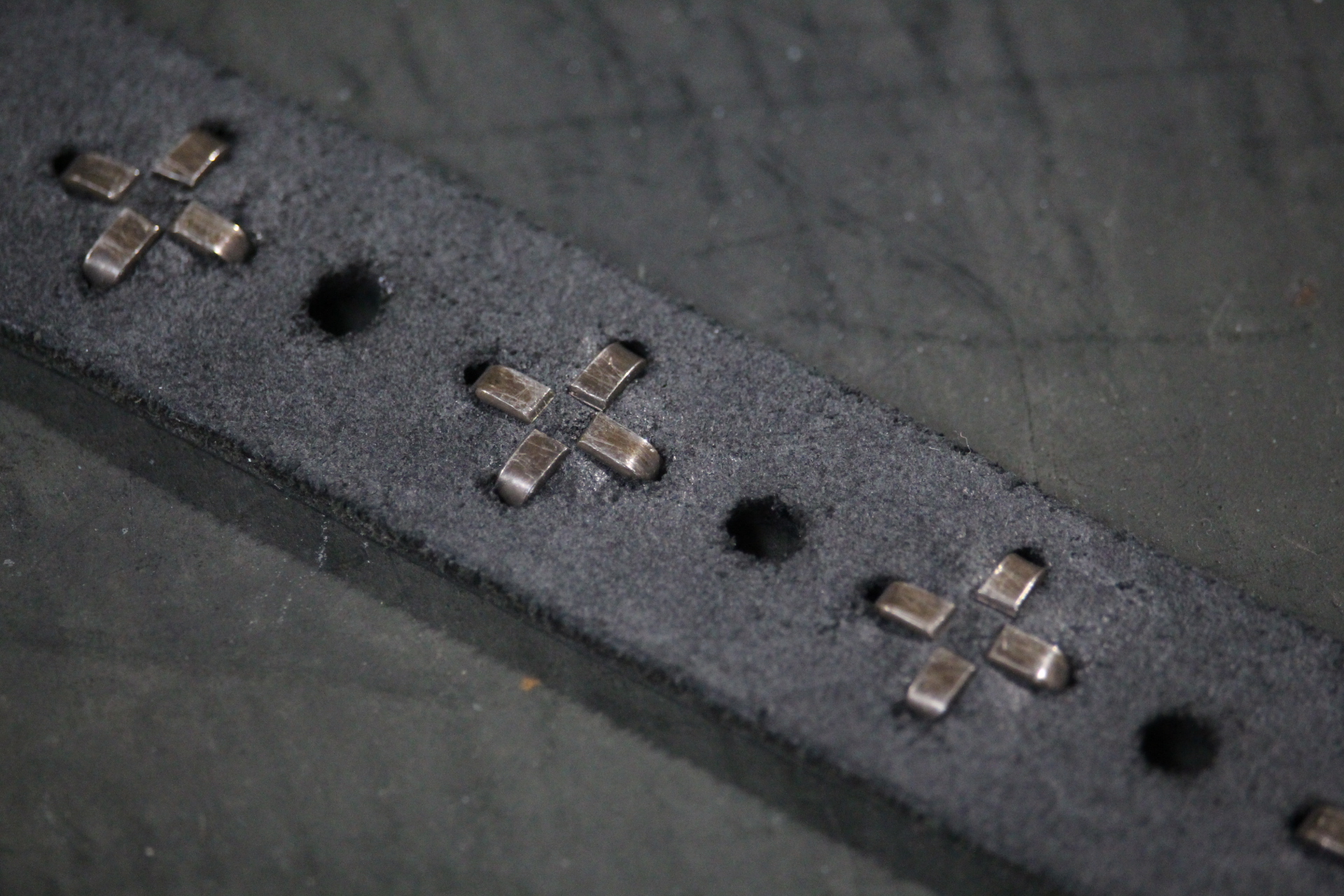

当初からリブにヘヴィージャージを用いたり、すべての金具にシルバー925を使用したりとファッション的アプローチも目立っておりましたが、”3 layer nylon”の誕生でデザイン性もさらに向上し、なおかつ機能面も進化いたしました。

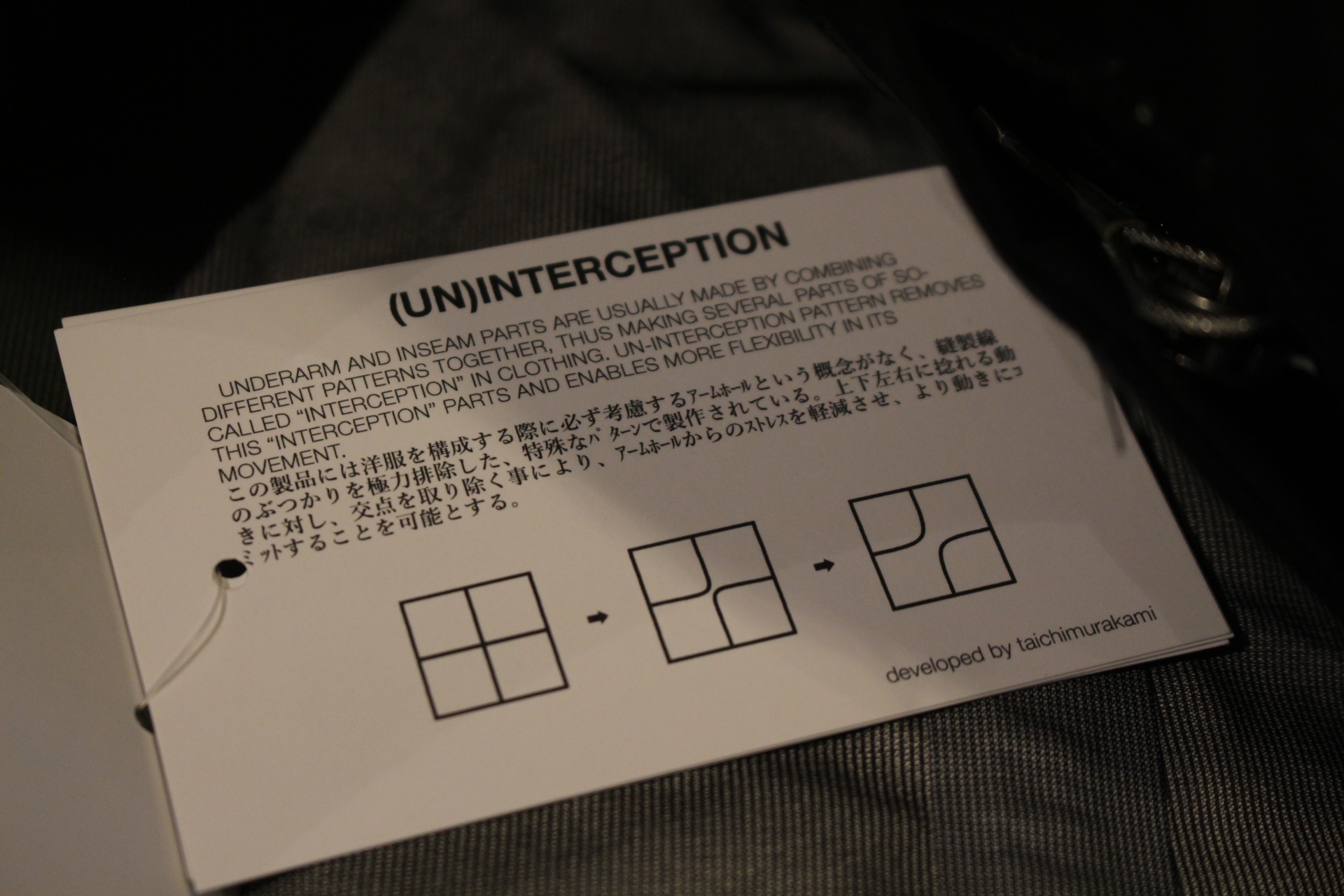

形は一見すると基本に忠実ですが、実際の構造を見てみると非常に奇抜で入り組んだパターンで製作されています。

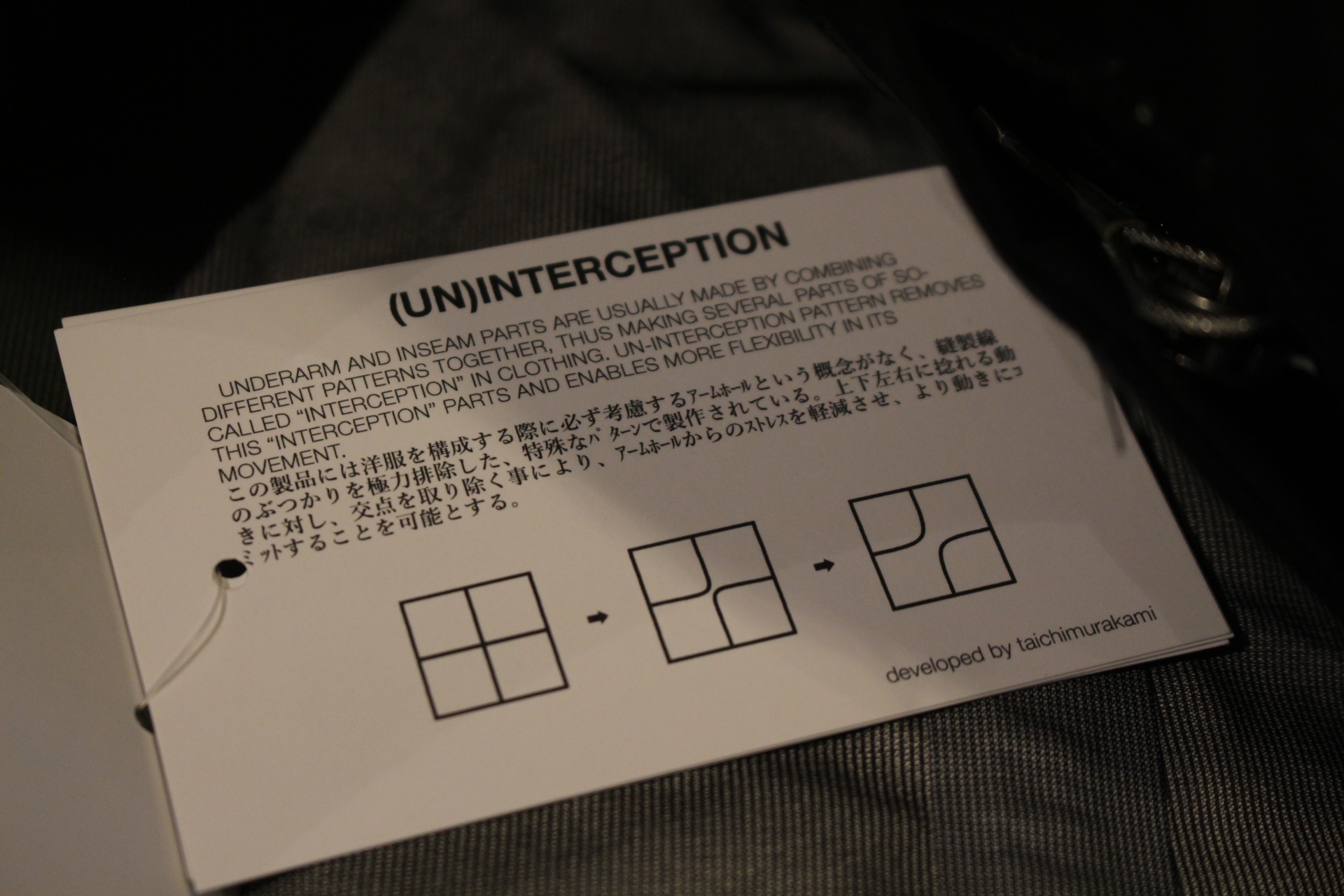

村上氏が編み出したいくつかの独自製法。その中でも代表的な”(UN)INTERCEPTION”は縫製の手順やパーツ取りにも手間をかけ、着心地の最適化と服作りの芸術性を突き詰めたオリジナルテクニック。

量産的な考えが一切感じられない設計により、この一着はその他多くの同類項から距離を取ります。

high neck coat origami sleeve

こちらはジップタイプのハイネックコート。

ロング丈の醍醐味と言える裾までの流れがナイロンでうまく現れており、デザイン性の強いアイテムとの組み合わせも難なくこなします。

この生地は防水透湿だけでなく、風や汚れの付着も最小限に抑えるため、様々な季節や環境で着用が可能です。

半袖から厚手のニットまで合わせられる着回しの良さもこのアイテムの魅力と言えるでしょう。

work blazer origami sleeve

こちらはブランド定番のジャケット”work blazer”。

ウールなどで作るとクラシックに仕上がる人気のブレザーですが、”3 layer nylon”で仕立てたモデルも非常に人気があります。

後染めによるムラと硬さの少し取れた風合いで天然繊維さながらの自然体を表現。

恐らく真っ新なナイロンを使用すると、ハイテク×洋服のいかにも今っぽい雰囲気に仕上がるかと思いますが、こちらのジャケットはもはや渋さすら感じさせてくれます。

綿や麻など日々変化の出る素材との相性も素晴らしく、その部分では一般的なナイロンと圧倒的な差が開きます。

裏の縫い合わせ部分にはシームテープをつけた防水仕様。

もちろんのこと軽量で、雨にも強いとなるとかなり心強く感じるのではないでしょうか。

この1着を手に入れるとお持ちのいくつかのジャケットの立場を奪ってしまうかもしれません。

mountain parka origami sleeve

こうしたアウトドアミックスもひと昔前は上級者のテクニックでしたが、今は完全に市民権を得ているかと思います。

異素材との組み合わせや外しテクで生まれる違和感などが、一般的にも個性として認められるようになった昨今。

要はなんでもありな世の中ではありますが。ロゴの入った大手アウトドアブランドのウエアに、クタクタに仕上がったリネン素材のシャツや、履き込んで色も大きく変化したヘヴィーコットンのパンツなどを無理に組み合わせる必要はないかと思います。

そこに目をつけて開発されたのがタイチムラカミの”3 layor nylon”。

妥協を一切許さない服オタクに向けた唯一無二のナイロンウエアと言ってしまって問題ないでしょう。

必要なものだけあれば生きていける。今のコロナ禍によって多くの意味不明な礼儀やマナーは淘汰され、服選びにおいても非常にミニマルな消費が実現するようになりました。

便利なもの、使いやすいものが簡単に手に入り、それを利用することに周りの目を気にする必要は特にありません。

そんな現代において「娯楽」とはいったい何なのか、モノにこだわる理由について改めて考えた方も多いのではないでしょうか。

人の手だけでは絶対に作れないハイテクものに歩み寄り、あえて人の手で細工する。

“taichimurakami”の取り組みには非常に現代的な職人観を感じます。

昔から変わらない老舗の職人技術はもちろん最高で、時代の流れが加速するほどその価値は高まりますが、その流れをうまく読み、自己表現を続ける若手デザイナーの存在も服好きの私たちは無視することはできません。

両者の価値を理解し、自分に合わせて選ぶ楽しさこそ、我々現代人に与えられた贅沢なのではないかと私は考えています。

昔ながらの頑固な職人像と、今を生きる現代的な人物像が交差する唯一無二のファッションブランド”taichimurakami”。

非常に贅沢で刺激的な作品ばかりが当店にも並んでいます。

是非ご興味お持ちいただければ幸いです。

SHELTERⅡ 山崎

Mail TEL

https://shelter2.com/